Sauver le corail rouge de Méditerranée (reportage TF1)

Nous sommes à 200 m des côtes dans une aire marine protégée près de Banyuls-sur-Mer. Sous le bateau, un laboratoire unique au monde. Pour nous guider, Lorenzo Bramanti, chercheur au CNRS et spécialiste coraux, une référence mondiale. Il étudie les coraux rouges depuis plus de 30 ans. Après huit minutes de descente, le laboratoire sous-marin apparaît enfin. Il est composé de six blocs de béton posés sur le sable. À l'intérieur, un trésor se dévoile à la lueur de nos torches. Il s'agit de colonies de coraux rouges de quelques centimètres, des animaux fragiles. Ils ont près de 40 ans. D'après les relevés, ils grandissent lentement, un millimètre par an. Les scientifiques les étudient depuis 3 ans : température de l'eau, nourriture, distance entre les différentes grottes artificielles. Tout est pris en compte. D'après leur constatation, les coraux sont capables de se reproduire à 15 mètres de distance. Les résultats sont déjà visibles. Dans les grottes, voici les plus jeunes, âgé de 3 ans, un brin de quelques millimètres très fragiles. Les scientifiques y ont fait une découverte surprenante. Les scientifiques prélèvent aussi des coraux de mer. Une opération à 22 mètres de profondeur. C'est possible uniquement dans le cadre scientifique, sinon, c'est interdit. Ces fragments sont ensuite analysés au microscope dans le laboratoire de Banyuls. C'est le seul moyen pour mieux définir le sexe du corail. Les femelles sont mises de côté dans un aquarium en attendant la prochaine période de reproduction prévue l'été prochain. Elles seront réintroduites dans le laboratoire sous-marin. Image rare dans le reportage en tête de cet article, les voici en plein repas avalant de minuscules crevettes. Des études précieuses qui permettent de suivre l'évolution des coraux de la réserve marine de Cerbère-Banyuls. L'exploitation du corail rouge est réglementée depuis 15 ans. Utilisé notamment en joaillerie. Il est vendu 4 000 euros le kilo. Aujourd'hui, il n'est plus possible de le pêcher à moins de 50 mètres de profondeur. Au fonds de l'eau, l'or rouge de la Méditerranée est précieux. Il sert d'habitat pour des milliers d'espèces.

Nous sommes à 200 m des côtes dans une aire marine protégée près de Banyuls-sur-Mer. Sous le bateau, un laboratoire unique au monde. Pour nous guider, Lorenzo Bramanti, chercheur au CNRS et spécialiste coraux, une référence mondiale. Il étudie les coraux rouges depuis plus de 30 ans. Après huit minutes de descente, le laboratoire sous-marin apparaît enfin. Il est composé de six blocs de béton posés sur le sable. À l'intérieur, un trésor se dévoile à la lueur de nos torches. Il s'agit de colonies de coraux rouges de quelques centimètres, des animaux fragiles. Ils ont près de 40 ans. D'après les relevés, ils grandissent lentement, un millimètre par an. Les scientifiques les étudient depuis 3 ans : température de l'eau, nourriture, distance entre les différentes grottes artificielles. Tout est pris en compte. D'après leur constatation, les coraux sont capables de se reproduire à 15 mètres de distance. Les résultats sont déjà visibles. Dans les grottes, voici les plus jeunes, âgé de 3 ans, un brin de quelques millimètres très fragiles. Les scientifiques y ont fait une découverte surprenante. Les scientifiques prélèvent aussi des coraux de mer. Une opération à 22 mètres de profondeur. C'est possible uniquement dans le cadre scientifique, sinon, c'est interdit. Ces fragments sont ensuite analysés au microscope dans le laboratoire de Banyuls. C'est le seul moyen pour mieux définir le sexe du corail. Les femelles sont mises de côté dans un aquarium en attendant la prochaine période de reproduction prévue l'été prochain. Elles seront réintroduites dans le laboratoire sous-marin. Image rare dans le reportage en tête de cet article, les voici en plein repas avalant de minuscules crevettes. Des études précieuses qui permettent de suivre l'évolution des coraux de la réserve marine de Cerbère-Banyuls. L'exploitation du corail rouge est réglementée depuis 15 ans. Utilisé notamment en joaillerie. Il est vendu 4 000 euros le kilo. Aujourd'hui, il n'est plus possible de le pêcher à moins de 50 mètres de profondeur. Au fonds de l'eau, l'or rouge de la Méditerranée est précieux. Il sert d'habitat pour des milliers d'espèces.Pour visionner le reportage

https://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/sauver-le-corail-rouge-de-mediterranee-80006494.html

TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé

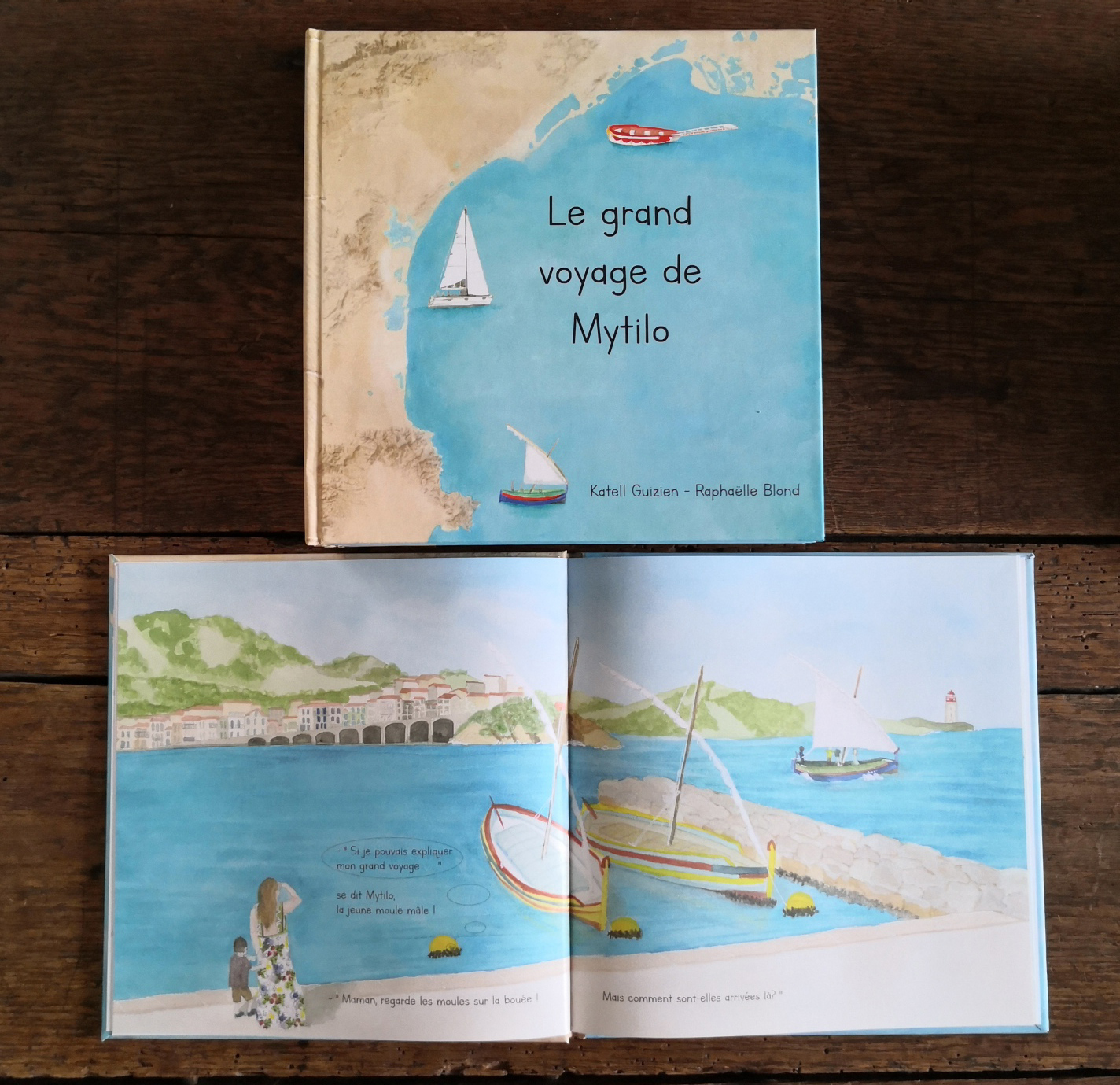

Le grand voyage de Mytilo est paru !

Un livre à destination des enfants de primaire dans lequel Katell Guizien explique la connectivité marine dans le contexte des différents environnements du Golfe du Lion, illustrés par des aquarelles de Raphaëlle Blond.

Ce livre est un produit du projet ICONEII, dont le premier tirage à destination des scolaires est subventionné par la Région Occitanie.

Banc de Saya de Malha

Mission Océan Indien - Les explorations de Monaco - Banc de Saya de Malha

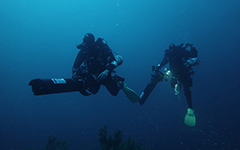

Stéphane Hourdez participera du 29 octobre au 23 novembre à la mission Océan Indien dans la série Les explorations de Monaco. Cette mission a pour but d’explorer la biodiversité de « L’île invisible » Saya de Malha (située entre les Seychelles et l’Ile Maurice) et le fonctionnenement de cet écosystème. La mission interdisciplinaire internationale se déroulera sur le bateau sud-africain S.A. Agulhas II, à partir duquel seront notamment effectués des prélèvements sur les monts sous-marins situés sur le trajet mais aussi sur le banc Saya de Malha, prélèvements complétés par d’autres en plongée.

Photos : Stéphane Hourdez, LECOB

Expédition DEEPLIFE

Dans le cadre de l'expédition DEEPLIFE de Under The Pole, Lorenzo Bramanti (Directeur scientifique de la mission) va effectuer deux mois d'expédition, un mois à Lanzarote pour étudier l'écologie fonctionnelle des forêts de corail noir, et un mois à faire le tour de l'archipel pour étudier la connectivité entre les forêts de corail noir des îles Canaries. Trois types de forêts seront explorés : Athipatella wollastoni, Antipathes furcata et Stichopathes sp.

Dans le cadre de l'expédition DEEPLIFE de Under The Pole, Lorenzo Bramanti (Directeur scientifique de la mission) va effectuer deux mois d'expédition, un mois à Lanzarote pour étudier l'écologie fonctionnelle des forêts de corail noir, et un mois à faire le tour de l'archipel pour étudier la connectivité entre les forêts de corail noir des îles Canaries. Trois types de forêts seront explorés : Athipatella wollastoni, Antipathes furcata et Stichopathes sp.Lorenzo Bramanti et les plongeurs d'Under the Pole plongeront avec des recycleurs dans la zone mésophotique entre 70 et 100 mètres de profondeur, accompagnés de Francesco Otero-Ferrer, un chercheur de l'Université de la Palmas de Gran Canarias. Les autres membres du LECOB qui participent à la mission, bien qu'à distance et pour l'analyse des données, sont Katell Guizien et Nadine Le Bris. Bruna Giordano, doctorante de l'Université de Cagliari et du LECOB, participera également à une partie de la mission pour aider à l'analyse de la matière organique.

Teredo, y es-tu ? m’entends-tu ? sur une idée originale de Mr Henri de Lacaze-Duthiers

Teredo, y es-tu ? m’entends-tu ? sur une idée originale de Mr Henri de Lacaze-Duthiers

Le Taret est le nom vernaculaire donné aux mollusques bivalves de la famille des térédinidés. Le plus fameux des représentants de cette famille n’est autre que Teredo navalis, littéralement, le perceur de navires. Les térédinidés présentent la particularité de vivre, presque invisibles, dans le bois qu’ils rongent de l’intérieur. Les écrits historiques ne relatent d’ailleurs, pour l’essentiel, que les effets secondaires, consécutifs au travail de sape du taret, tels que le naufrage de navires ou l'effondrement d’ouvrages portuaires. L’un des plus importants défis technologiques de la fin de l’époque moderne et du début de l’époque contemporaine a donc été de trouver le moyen de prévenir et de détecter la présence de ces ravageurs.

En 1892, sur la base d'un dicton populaire, Henri de Lacaze-Duthiers (1821-1901), fondateur du Laboratoire Arago de Banyuls, se demandait si la « musique » du taret pouvait être perçue par l'oreille humaine. Il signale dans un court compte-rendu qu'il a été incapable de vérifier cet adage.

“Ces bois proviennent d’un vivier créé à Banyuls, et qui ont été immergés, il n’y a pas un an. […] Il y a au bord de la mer un dicton ainsi conçu : “ces petits animaux font leur musique. “ J’ai essayé d’entendre le bruit qu’ils font en attaquant les bois, je n’ai pu y parvenir.”

Cent trente ans plus tard, nous confirmons que le dicton est vrai. Nous avons réussi à enregistrer les sons produits par les coquilles des tarets raclant l’intérieur de planches de pin immergées dans la baie de Banyuls-sur-Mer. Ces sons, qui rappellent ceux de coups de râpe sur du bois, sont ténus, mais leur fréquence se situe bien dans la gamme des fréquences audibles par l’oreille humaine. Les enregistrements indiquent des pauses de plusieurs secondes entre de courtes périodes d’activité, au cours desquelles on perçoit le son brusque des valves qui entrent au contact du bois et le frottement d’intensité faible et décroissante de la coquille contre le bois.

Cliquez et écoutez...

{up media-plyr=audio | mp3=images/taret.mp3}

Aujourd'hui, les térédinidés continuent d’être une préoccupation pour la conservation du patrimoine archéologique marin et sous-marin, mais ils sont aussi devenus un modèle biologique très utilisé pour tester les concepts écologiques et comprendre la transformation de la cellulose en énergie verte. Les moyens modernes de capture des sons dans l’eau ouvrent la perspective de déterminer si leur activité suit un rythme ? si les vibrations produites permettent de se signaler ou de détecter la présence d’un congénère ? et ainsi, peut-être, de comprendre pourquoi et comment les galeries creusées par les tarets restent individuelles et ne se rejoignent jamais.

Source: Charles, F., Coston-Guarini, J. 2021. “Hey, do you hear me? ”: The elusive song of the shipworm. The Naval Shipworm Teredo navalis A Global Player and its Entangled Histories M. Vennen, Humboldt University of Berlin (BMBF-research project “Animals as Objects"); R. Schilling, German Maritime Museum/ Leibniz-Institute for Maritime History. Online-Workshop, 21.-22.1.2021.

© 2026 LECOB